Hier werde ich versuchen, mein Heizsystemim Detail zu erklären.

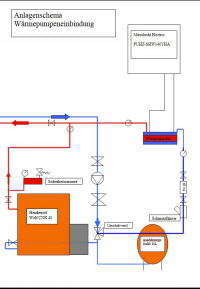

Unten sieht man das Ergebnis meiner Planung, ein bivalents Heizsystem in eine Bestandsanlage, die aus den 60er Jahren ist, einzubinden. Lange war die Überlegung, den bestehnden Heizkörperbestand aus Gussradiatoren durch neue Konvektoren zu ersetzen. Aber selbst die schönsten und neusten Konvektoren bringen ihre Leistung erst jenseits der 50°C Vorlauftemperatur, da dann erst für die Erwärmung nötige Konvektion beginnt. Meine alten Gussradiatoren gestalten überwiegend mit Strahlungswärme die Wohnräume angenehm warm, welche auch schon bei niedrigeren Vorlauftemperaturen funktionieren. Meistens sind die Bestandsheizkörper auch wesentlich größer dimensioniert worden, da es in früheren Jahrzehnten bezüglich Dämmung, Thermopenfenstern etc. noch nicht so komplexe Vorschriften gab, wie es in der heutigen Zeit üblich ist.

So blieben alle Heizkörper im Bestand, bis auf ein Apartment im Erdgeschoss, welches meinerseits als Büro genutzt wird. Obwohl ich diese Heizflächen mit 70/50 berechnet habe, sind die Räume in allen Jahren immer mehr als ausreichend temperiert gewesen.

Anlagenschema

Wie auf den Bildern zu sehen ist, müssen nicht alle Komponenten immer vom gleichen Hersteller sein. Der Kessel von Wolf, der Brenner von Buderus und die Regeleinheit von OEG.

Der Kessel hatte zur Zeit der Anschaffung das beste Preis- Leistungsverhältnis, der Brenner als Blaubrenner mit Abgasrezirkulation von Buderus war meiner Meinung nach der beste seiner Zeit und der Regler von OEG war zu einem Top-Preis angeboten, der alle Einstellmöglichkeiten mitbrachte, die für mein Projekt benötigt wurden.

Ölkessel mit OEG Universal Regler

Auf diesen Bildern ist die Umsetzung der Übergabe von Wärme aus dem Kältekreislauf durch die Verflüssigungsenergie zu sehen.

Plattenwärmetauscher mit Mitsubishi Steuerung und Fernbedienung

Die Aufstellung der Wärmepumpe ist im Bereich der Abstandsfläche zum Nachbarn gewählt worden, da dieser Bereich bisher keine besondere Nutzung hatte und den relativ leisen Geräuschpegel keinen stört. (max. lt Hersteller 54Db/A

Wärmepumpe im Betrieb bei

-3°C Außentemperatur

Das Schwierigste an der ganzen Anlage war die regeltechnische Verknüpfung der Steuerung Kessel und Steuerung Wärmepumpe.

Beide Systeme arbeiten witterungsgesteuert, jedoch nach unterschiedlichen Basisparametern.

Beide Systeme müssen mit der Heizkurve (Wärmebedarf Gebäude) so parallel angepasst wie möglich laufen, um zu gewährleisten, dass die Wärmepumpe soweit wie möglich die Wärmeversorgung leistet.

Da die Wärmepumpe nominal nur 16KW Heizleistung hat und somit bei längeren Kälteperioden, welche zum Glück immer weniger werden, an ihre Leistungsgrenze kommt, soll der Kessel nur die Energie nachgenerieren, die nötig ist, um die rechnerischen Werte zu erreichen.

Die Wärmepumpen haben auch die Eigenschaft ab ca. 5°C Außentemperatur zu bereifen, beziehungsweise zu vereisen. Dies ist leider kältetechnisch bedingt, da ab dieser Temperatur die Verdampfungstemperater ins Negative geht und dadurch die Feuchtigkeit in der Luft beim Durchströmen der WP gefriert. Laienhaft formuliert entziehe ich der Außenluft 5°Kelvin Energie, um Diese in Form von Wärme im Gebäude abzugeben.

Das heißt in meinem Fall: Bei dieser Leistung strömen ca. 9000m³/h durch das Register der Wärmepumpe. Um eine komplette Vereisung zu vermeiden durchläuft die Anlage regelmäßig sogenannte "Abtauphasen".

Hierbei dreht sich der Kältekreis einfach nur um. Das heißt, aus dem Außenverdampfer wird für kurze Zeit der Verflüssiger und das Eis taut ab. Dieser Prozess kostet natürlich Energie, welche dann vom Kessel zugeführt wird.

Deshalb bin ich grundsätzlich ein Freund von bivalenten Systemen, da sonst der Einbau von Elektronachheizanlagen teilweise unumgänglich wird. Wenn man sein Gebäude regenerativ mit einer Wärmepumpe betreiben möchte, bedeutet das ja nicht gleich, dass die alte Heizungsanlage weichen muss.

Die meisten witterungsgeführten Altanlagen haben zumal noch Bestandschutz und bei einem Ausfall der WP hat man noch ein funktionierendes System.

Um wirklich Energie zu sparen, muss die Heizkurve gebäudespezifisch angepasst werden. Dies ist meist ein etwas längerer Prozess, da jedes Gebäude eine andere Struktur hat und es einige unterschiedliche Temperaturperioden bedarf, bis man die richtige Einstellung gefunden hat.

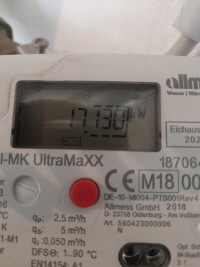

Ich habe auch einen Wärmemengenzähler in den Heizungskreislauf der Wärmepumpe integriert und einen separaten Niedertarifzähler meines EVU (Energieversorgungsunternehmen) eingebaut. So kann man die Jahresarbeitszahl (Effizienz) ermitteln und folgern, mit wie viel KW/h Strom man wie viel Wärmeleistung in KW/h mit der Wärmepumpe erzeugen konnte.

Die KW Leistung auf dem Foto des WMZ unten wurde bei -2°C erreicht!

Wärmemengenzähler

Print

Print